Ein Streifzug durch die Frühgeschichte des Automatenspiels

Ein Artikel von Christian Hausmann

Der Traum vom großen Glück zum kleinen Preis

Allerdings arbeitete das ursprüngliche Wirkprinzip des Glücksspiels, also der Wunsch nach Gewinn, der Nervenkitzel und auch der Ansporn durch Verluste damals bereits in der gleichen Weise, wie es auch heute noch der Fall ist: Menschen jeglicher Stufe wollten einen Vorteil durch das Spiel erlangen. Dem entgegen standen die erwähnten hohen Einsätze, die sich viele schlicht nicht leisten konnten und nicht zu vergessen auch die vielen Regeln, auch erst einmal zu erlernen gilt. Allein Poker beispielsweise kennt bereits fast ein Dutzend Hands und noch mehr Kombinationen, die man auswendig können muss. Nicht minder komplex sieht es beim Blackjack und anderen zeitgenössischen Spielen aus. Das heißt, selbst wenn jemand liquide genug war, um zu spielen, bestand das große Risiko für ihn, dass er allein aus Unkenntnis sämtlicher Regeln schnell Verluste einfuhr – zu groß, um noch einen angenehmen Nervenkitzel zu erzeugen. Hinzu kam natürlich auch die vergleichsweise weite Verbreitung von Falschspielern. Das alles sorgte dafür, dass ein hohes Verlangen nach Glücksspiel vorhanden war, aber prozentual nur wenige wirklich mitmachten.

Dreimal schwarzer Kater

Doch die Tüftelei an Mechanischem ließ die beiden nicht los. An dieser Stelle kam die Geschichte ins Spiel: Es ist nicht bekannt, wie die Gebrüder ins Glücksspiel schlitterten, es ist jedoch anzunehmen, dass es dies auch in ihrer Heimatstadt East Saginaw gab. Vor allem aber waren die Caille-Boys clever genug, um zu erkennen, dass es einen Markt gab für ein Glücksspiel, das nach den oben genannten Prinzipien „günstig & einsteigerfreundlich“ funktionierte.

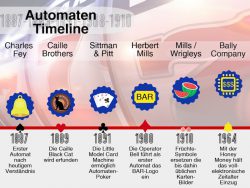

Es dauerte kein Jahr, bis 1889 die Caille Black Cat vorgestellt wurde. Einer der Urväter aller Spielautomaten. Fünf Cents betrug der Einsatz und um zu spielen, musste man erst eine Münze in eine Art Rampe legen und dann auf eine der sechs Farben auf einer mittig angeordneten Scheibe setzen. Durch Zug am seitlichen Hebel schluckte der Automat das Geld, die Scheibe begann sich zu drehen und blieb dann auf einer der Farben stehen – ein leicht zu erlernendes, dem Roulette ähnliches Prinzip, das die Cailles reich machte. Allerdings war die Maschine auch unnötig kompliziert. Das verteuerte Herstellung und Anschaffung, machte den Apparat wartungsanfällig und teuer. Vor allem aber waren die Gewinnchancen recht niedrig.

Ein bayerischer Bub

Was Fey aber statt Dollars hatte, war ein mechanisches Talent, das vielleicht noch über dem der Caille-Brothers lag. So tüftelte er ab 1887 an einem Apparat, dessen Prinzip zwar ähnlich, aber die Technik eine andere war. Statt einer Scheibe hatte die Liberty Bell drei Walzen, auf die je fünf Symbole – Pik, Herz, Kreuz, Karo, Glocke – gedruckt waren. Auch hier betrug der Einsatz fünf Cents und gestartet wurde per seitlichem Hebel. Rotierten alle Walzen so, dass jede das Freiheitsglocken-Symbol zeigte, gewann der Spieler den Jackpot – der aus 50 Cents bestand.

Durch dieses Prinzip konnte der Apparat einfacher gehalten werden. Zudem war Feys Vertriebsmodell genial: Er verkaufte seine Geräte nicht, sondern vermietete sie gegen eine 50-prozentige Gewinnbeteiligung. Dass er dennoch zeitlebens arm blieb, war seinem Kardinalsfehler zu verdanken: Er versäumte es, seinen Apparat patentieren zu lassen. Mit dem Beginn der 1890er kopierten erst in den USA, dann weltweit dutzende Firmen das Prinzip.

Die Poker-Kings von New York

Der dritte im Bunde der Automaten-Erfinder war die Firma Sittman & Pitt ltd. aus Brooklyn, New York. Deren Apparat ging 1891 einen etwas konventionelleren Weg, denn die fünf Trommeln, die darin rotierten, ergriffen über ein komplexes Innenleben „echte“ Spielkarten. Zog man am Hebel (das einzige Prinzip, das alle drei Ursprungs-Maschinen einte), rotierten die Walzen, bis sie eine immer neue Poker-Hand anzeigten.

Bloß wo die Fey- und Caille-Erfindungen nicht nur Geld schluckten, sondern auch welches ausspuckten, behielt die Little Model Card Machine den Einsatz für sich – der Gewinner bekam je nach Blatt ein Getränk aufs Haus spendiert, die Gewinnbenachrichtigung erfolgte durch vom Automaten ausgegebene Chips. Das war weniger ein diebischer Trick, sondern schlichtes Einknicken vor der Technik: Die unterschiedlichen Karten-Kombinationen waren so verschieden, dass es sich als praktisch unmöglich erwies, ein auf jede davon abgestimmtes Auszahlungssystem in die mechanische Maschine zu implementieren – sie war auch so schon kompliziert und teuer genug.

Wie die Früchte auf die Trommeln kamen

Gleichsam aber begannen auch die ersten finsteren Machenschaften mit den Geräten mit dem Ziel, das Gewinnprinzip zu Ungunsten der Spieler oder Aufsteller zu manipulieren. Letzteres war beispielsweise ein Fehler, der bei Geräten nach dem Prinzip der Liberty Belle schon in der Konstruktion unfreiwillig vorgesehen war: Deren Trommeln drehten sich so langsam, dass man ihren Verlauf beobachten konnte. An sich kein großes Problem, doch durch sanften Zug am Hebel des „Einarmigen Banditen“ ließen sich die Trommeln abbremsen. Das verschob die Gewinnchance in Richtung Spieler.

Viele Aufsteller manipulierten ähnlich. So ist bekannt, dass bei den Sittman & Pitt Apparaten oftmals die Pik zehn und der Herzbube aus dem Spiel entfernt wurden, was die Wahrscheinlichkeit auf einen Royal Flush von sowieso schon geringen 0,0311 Prozent halbierte.

All das plus die zunehmende Problematik des regulären Glücksspiels sorgten in den USA dafür, dass ein Staat nach dem anderen in den letzten Jahren der 1890er das Zocken um Geld generell verbot. Ab 1902 enthielt die Gesetzgebung auch einen Passus, der sich explizit auf Automaten bezog – das Ende vieler Firmen drohte.

Allerdings war es für die Hersteller gleich, was die Maschine ausspuckte. So begann die Phase der Fruit Machines. Statt Geld konnten die Spieler nun Bonbons, Kaugummis und ähnlichen Süßkram gewinnen. Das reichte, um halbwegs über Wasser zu bleiben. 1908 kam dann der Industrielle Herbert Mills aufs Tableau. Er, der die Goldene Ära der Automaten nicht erlebt hatte, machte aus der Not einfach eine Tugend und richtete seine Operator Bell von Anfang an auf die „fruchtige Epoche“ aus: Keine Kartensymbole zierten mehr die Walzen, keine Freiheitsglocken, sondern Bilder von Früchten – und das auch noch heute bekannte BAR-Logo.

Das BAR-Logo war das Ergebnis einer frühen Kooperation von Mills Firma mit der Bell Fruit Gum Company, einem Kaugummi-Hersteller, der dieses Logo verwendete – eine Art frühes Product-Placement also. Auch die Früchte hatten einen ähnlichen Hintergrund: 1910 wechselte Mills den Bubblegum-Sponsor und zog zu Wrigleys. Die benutzten damals Frucht-Piktogramme, um die Geschmacksrichtungen ihrer Kaugummis zu kennzeichnen. Mills übernahm sie für seine Automaten und so verbreitete sich das Prinzip bis in die heutige Zeit.

Nicht für Deutsche – aber für die Mafia

Als nach dem Deutsch-Französischen Krieg Deutschland als Reich gegründet wurde, dehnte die neugegründete Reichsregierung 1872 das Gesetz auf das ganze Land aus – jegliches Spielen um Geld, ganz gleich ob nun mit Karten oder Automat, wurde verboten. Erst nach dem Ersten Weltkrieg konnte Danzig, das unter internationaler Kontrolle und nicht der Deutschlands stand, eine Spielbank eröffnen, die auch Automaten beinhaltete. Die einzige Ausnahme in den kommenden Jahren war Baden-Baden, dessen Casino ebenfalls eine Freigabe von „ganz oben“ erhielt. Bekanntermaßen hat sich an diesem Prinzip der staatlichen Konzession auch heute nicht wirklich viel verändert.

Jenseits des großen Teiches begann sich in den 1920ern das Prinzip der Kaugummi-Zockerei gewaltig abzunutzen. Gleichsam bestand ab 1920 für die ganze USA die Prohibition – das totale Verbot der Herstellung, des Besitzes und des Verkaufs von Alkohol. Interessanter Weise förderte gerade das den Spielbetrieb der Automaten: Denn das Alkoholverbot war ein Bundesgesetz, darauf standen dementsprechend sehr harte Strafen. Die Glücksspielverbote waren jedoch Staatsangelegenheit – zwar nicht minder illegal, doch mit sehr viel geringeren Strafen unterlegt.

So begannen die Automatenhersteller einmal mehr, die große Kreativitätsmaschine anzuwerfen. Denn auch wenn die Zahl der offiziellen Kneipen und Bars einknickte, gab es noch weiterhin mehr als genug illegale Lokalitäten (sogenannte Speakeasy- oder Flüster-Kneipen) sowie „Vergnügungsschuppen“, die offiziell zwar keinen Alkohol ausschenkten und nur mit Shows lockten, inoffiziell aber jedem zahlenden Kunden Whiskey und Co. offerierten.

Dieses Klima der Halblegalität beflügelte auch die Automatenhersteller. Sie begannen, neue Formen von Maschinen zu produzieren.

- Mills beispielsweise offerierte ein extrem leise laufendes Modell der Operator Bell, die sogenannte Silent Bell. Sie funktionierte nach dem alten Prinzip „Geld rein, Geld raus“, bloß mit einem extrem leise laufenden Mechanismus. Diese Slot Machines wurden vornehmlich von Betreibern der Speakeasies gekauft.

- Das genaue Gegenteil waren die Einarmigen Banditen, die nach dem Einwerfen von Geld zwar nach wie vor nur Kaugummis als Gewinn abwarfen, gleichzeitig aber Musik spielten. Damit wurden sie zu einem echten Vorläufer der späteren Musikorgeln. Es verwundert nicht, dass Mills ab diesem Zeitpunkt und vor allem den 1930ern sich ein zweites Standbein mit Jukeboxes schuf und eine ganze Bandbreite an Modellen herausbrachte.

Gleichsam herrschte aber auch ein Klima der Angst: Denn vor allem die Speakeasies und damit auch das illegale Glücksspiel war während der Prohibition der Hort der Mafia schlechthin. Dass diese ihre Gewinne ungern den neutralen mechanischen Fähigkeiten der Automaten überließ, dürfte nicht verwundern. Zwar liegen keine offiziellen Zahlen vor, doch es wird geschätzt, dass 90% aller damals in illegalen Kneipen stehenden Einarmigen Banditen manipuliert waren – was deren Ruf natürlich nicht gerade förderlich war.

Vor allem rief es aber auch eine bedenkliche Ermittlungskette hervor: Das FBI, das sich in den ersten Prohibitionsjahren vornehmlich der Alkoholbekämpfung verschrieben hatte, kannte nun die Kombination: Wo ein Spielautomat stand, war auch der Alkohol nicht weit und damit die Mafia. So kam es bald, dass bei Razzien der schwere Vorschlaghammer, mit dem die Bundespolizisten den teuren Spielautomaten endgültig den Garaus machten, ebenso dazugehörte wie Dienstmarke und Handschellen.

Da half es auch nicht, dass die Gerichte, ein wenig paranoid wurden, was Automaten anbelangt. So stand 1925 in Iowa ein Fall vor dem Richter, in dem es um eine Maschine ging, an der man Minzpastillen ziehen konnte. Ab und zu gab der Automat neben den Atemverbesserern auch noch einen Chip aus, mit dem man sich beim Aufsteller ein weiteres, kostenloses Päckchen abholen konnte – der Richter befand, das sei Glücksspiel und so wurde auch dieser Apparat verboten.

Die Schaltkreise übernehmen das Ruder

So legalisierte Nevada einfach wieder das Glücksspiel. Was den Automatenherstellern Morgenluft bescherte, sorgte so ganz nebenbei auch dafür, dass das bis dato ziemlich langweilige Wüstennest Las Vegas zu dem wurde, als das man es heute kennt: Der Heimat der Einarmigen Banditen. Dorthin zog es nämlich die Arbeiter am Hoover-Damm. Die konnten sich wie ehedem ihre Vorgänger an den Maschinen von Caille und Fay nicht daran sattsehen, wie sich die Walzen drehten und für nur wenige Cent die Möglichkeit eröffneten, ganz nach dem klassischen Prinzip des Glücksspiels auf die Schnelle viel Geld zu machen.

Gleichsam blieb das Glücksspiel aber scharf reguliert:

- 1949 wurde das südliche Maryland zu dem Automatenparadies in den USA – bis es 1968 wieder verboten wurde

- 1977 legalisierte New Jersey die Automaten innerhalb der Stadtgrenzen von Atlantic City

- 1979 war der Stamm der Seminolen der erste, der ein Casino eröffnete – weitere Stämme folgten, sodass deren Ausnahmeregelung auch heute noch ein Garant für Automatenspiele ist

In den 1990ern folgten schließlich auch einige der puritanischen Südstaaten, die das Spielen auf Schiffen legalisierten. Möglich wurde das aber letztendlich nur durch eine Erfindung aus den 1960ern. Damals stellte der Flipperautomaten-Hersteller Bally den ersten Spielautomaten vor, der völlig ohne mechanische Wirkprinzipien auskam. Keine anfälligen (und leicht manipulierbaren) Gestänge mehr, sondern nur noch Schaltkreise.

Die Money Honey, wie sie genannt wurde, machte ab 1964 das Spielen somit fairer, sowohl dem Aufsteller als auch dem Spieler gegenüber. Zudem startete sie einen Trend hin zu echten Zufallsprinzipien, an denen sich kaum noch rütteln lässt (im wahrsten Wortsinn, denn Rütteln war in den Frühtagen der Automaten ebenfalls eine Manipulationsmöglichkeit).

Übrigens wäre das eigentlich auch das Aus für den Hebel gewesen, denn der war nicht mehr nötig. Doch weil sich Spieler so daran gewöhnt hatten, verblieb er, zumindest in den Casinos der USA, bis heute.